正极产量大涨不可持续 锂价可能震荡回落

2024年12月31日 10:52 912次浏览 来源: 中国有色金属报 分类: 九州注册 作者: 陈俊全

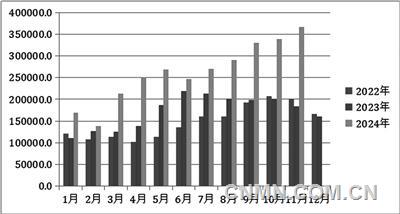

数据来源:SMM,五矿经研院

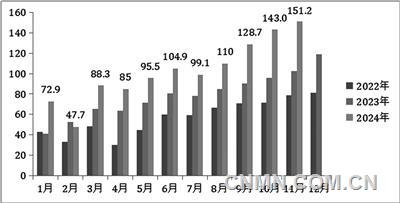

数据来源:中国汽车工业协会,五矿经研院

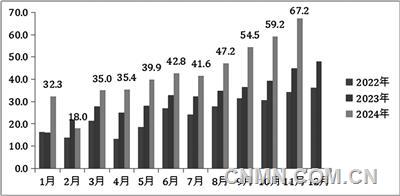

数据来源:中国汽车动力电池产业创新联盟,五矿经研院

2024年11月,我国新能源汽车销量持续攀升,同比增速约50%,展现出强劲的市场需求。

在产业链中游,正极材料的表现尤为亮眼,产量同比增长近一倍,反映出新能源汽车产业链的持续扩张和升级。锂盐生产和锂资源进口也保持快速增长的态势。

当前,锂市场的供需形势开始发生变化,供应过剩的压力逐渐加剧,预计锂价将结束当前的盘整阶段,开始震荡回落。

11月中旬以来,碳酸锂和氢氧化锂价格总体震荡运行,略有分化。12月13日,上海有色碳酸锂现货均价(99.5%电池级,国产)收于7.64万元/吨,相比11月15日的7.87万元/吨,累计下跌2.9%;氢氧化锂现货均价(电池级,56.5%微粉)收于6.90万元/吨,相比于11月同期的6.72万元/吨,累计上涨2.6%。碳酸锂期货主力合约价格收于7.62元/吨,相比11月15日的7.83万元/吨,累计下跌2.7%。

我国新能源汽车

保持约50%的同比增长

在以旧换新政策的拉动下,我国新能源汽车销量增速再度上涨至新高。据中国汽车工业协会数据,11月份,我国新能源汽车的产销量分别为156.6万辆和151.2万辆,同比分别增长45.8%和47.4%。尽管11月份新能源汽车的市场占有率下降至45.6%,但相比整体市场,其表现依然抢眼。

1—11月份,新能源汽车的产销量分别为1134.5万辆和1126.2万辆,同比分别增长34.6%和35.6%,市场占有率稳定在40.3%。

国内新能源汽车市场高歌猛进,而出口市场则略显疲态。11月份,国内新能源汽车销量为142.9万辆,环比增长9.7%,同比增长53.8%,市场占有率更是连续4个月超过50%,达到50.6%。新能源汽车出口量为8.3万辆,虽然仍有14.1%的同比增长,但环比却下降35.2%。1—11月份,国内新能源汽车销量同比增长40.3%,达到1012.1万辆;而出口量为114.1万辆,同比增长4.5%,增速相对较慢。

从新能源汽车的产品结构来看,纯电动车和插电式混合动力汽车呈现出不同的发展态势。11月份,纯电动汽车销量为90.8万辆,同比增长29.3%,虽然增速回升,但相较于插电式混合动力汽车仍有差距;插电式混合动力汽车销量为60.4万辆,同比增长86.8%。纯电动汽车和插电式混合动力汽车的销售占比分别为60%和40%,纯电动汽车的累计销量占比与去年同期相比下跌约9%,插电式混合动力汽车在市场中的竞争力日益增强。

欧洲市场同比回落

美国市场保持中低速增长

据CleanTechnica数据,1—10月份,全球新能源乘用车累计销量为1346.8万辆,同比增长25.5%。欧洲市场的新能源乘用车累计销量为239万辆,同比下降3.4%;而美国市场则销售了123.9万辆,同比增长8.4%。

11月份,据Rho Motion的数据,欧洲电动汽车销量达到28万辆,虽然同比略有下降,但环比增长7.7%。北美洲市场的电动汽车销量约为17万辆,同比增长16.8%。

欧美新能源汽车市场正面临多重挑战,导致市场表现疲软。首要原因是经济持续不振,影响了居民消费能力。其次,政策“去补贴”效应显著。在欧洲,德国在2023年年底全面取消了新能源汽车补贴,导致德国新能源汽车销量增速大幅下滑。法国也将中国汽车排除在补贴政策之外,进一步影响了市场销量。在美国,特斯拉的部分车型因无法满足《通胀削减法案》的本土生产比率条件,补贴额减半,销量也受到影响。

此外,欧美国家对中国汽车加征关税,也加剧了市场压力。欧盟已投票通过电动汽车反补贴案终裁草案,将对部分中国电动汽车征收高额反补贴税。美国也将我国产的新能源汽车关税税率从25%提高至100%,动力电池的关税税率从7.5%提高至25%。这些措施不仅压缩了中国企业的出口市场空间,也对欧美新能源汽车市场的增长造成了打击。

充电基础设施的匮乏也是制约欧美新能源汽车市场发展的关键因素之一。尽管欧美充电桩数量在不断增长,但建设速度仍然滞后于电动车的增长需求。

随着市场增速放缓以及面临来自中国车企的激烈竞争,欧美新能源汽车企业的盈利难度日益加大。新能源汽车已成为相关车企业绩的拖累因素,且短期内难以看到明显改善的希望。部分全球知名车企已宣布暂时延缓电动化进程,将进一步拖累欧美新能源汽车市场的增长。

正极材料产量接近翻倍

据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,11月份,我国动力电池装车量为67.2GWh,环比增长13.5%,同比大幅增长49.7%,其中,三元电池装车量为13.6GWh,占总装车量的20.2%,环比增长11.6%,但同比下降13.5%;而磷酸铁锂电池装车量高达53.6GWh,占比达到79.7%,环比增长14%,同比增长84%。我国动力电池装车量已达473GWh,同比增长39.2%,其中,三元电池累计装车量占26.4%,同比增长13.7%;磷酸铁锂电池则占据73.6%的市场份额,累计同比增长51.5%。

在电池出口方面,我国保持稳健的增长态势。11月份,动力和其他电池合计出口量为21.9GWh,环比增长10.3%,同比增长23.5%,其中,动力电池出口量为12.5GWh,占总出口量的57.0%,环比增长15.3%;其他电池出口量为9.4GWh,环比增长4.3%,同比大幅增长90%。1—11月份,动力和其他电池出口量已达167.9GWh,同比增长26.1%,占总销量的18.4%,其中,动力电池累计出口量占69.0%,同比增长2.1%;其他电池累计出口量占31.0%,同比大幅增长164.5%。

我国电池产量同样表现出强劲的增长势头。11月份,动力和其他电池合计产量为117.8GWh,环比增长4.2%,同比增长33.3%。预计至2024年年底,我国动力和其他电池累计产量将超过1TWh。1—11月份,电池产量已达965.3GWh,同比增长37.7%。

正极材料产量也呈现出大幅增长的趋势。据SMM数据,11月份,我国正极材料总产量约为36.7万吨,同比增长99.7%,环比增长8.1%,其中,磷酸铁锂材料产量为28.57万吨,同比增长150.6%,环比增长9.6%;三元材料产量为6.1万吨,同比增长9.2%,环比增长3.8%;锰酸锂产量为1.25万吨,同比增长81.3%;钴酸锂产量为0.78万吨,同比增长11.5%。

笔者发现,正极材料库存正在累积,磷酸铁锂材料产量的大幅增长,导致正极材料生产仍在大幅增长。

锂盐生产和锂资源进口

保持高增长

锂盐产量维持高增长态势。据SMM数据,11月份,我国碳酸锂产量达到6.4万吨,同比增长48.8%,环比增长7.5%,连续两个月同比增速保持在近50%的高水平;氢氧化锂产量为3万吨,同比增长43.1%,但环比略有下降,降幅为2.1%。1—11月份,我国碳酸锂累计产量为60.6万吨,同比增长45.5%;氢氧化锂累计产量为33万吨,同比增长25.6%。

2024年9月以来,碳酸锂的生产正随着正极材料需求的恢复而基本保持同步,碳酸锂原料的库存压力相对较小。在正极材料产量同比增长一倍的情况下,碳酸锂产量能够基本与之同步增长,显示出碳酸锂供应增长具有较强的弹性。

在资源供应方面,2024年是锂资源项目产能的集中释放之年,预计全年锂资源可供给总量将达到140万吨,较2023年增加约40万吨。其中,海外锂矿石产量将增加约21.5万吨,南美洲盐湖产量增量约为10万吨,国内产量增量约为7万吨,盐湖、锂云母矿、锂辉石等均有不同程度的增长。此外,电池回收领域预计可带来约8万吨的锂资源增量,较2023年增加约2万吨。随着锂价持续维持在低位,部分高成本锂项目正面临较大的生存压力,有些公司不得不采取停产检修措施。同时,由于物料价格倒挂,大部分电池回收项目也陷入停滞状态。总体而言,这些临时性停产并未导致相关项目彻底退出市场,且由于规模相对有限,对整体市场格局的影响不大。

我国锂资源进口继续保持高位运行。据SMM数据,11月份,我国碳酸锂进口量为2.21万吨,环比下降4.7%,但同比增长29.7%。1—11月份,我国碳酸锂累计进口量为20.98万吨,同比大幅增长51.6%。1—10月份,我国锂精矿进口数量已达373.2万吨,同比增长35.8%。

预计锂价震荡回落

从当前的市场动态来看,新能源汽车市场的增长呈现出明显的地域性差异。欧美市场增长乏力,而国内市场则依然保持着强劲的增长势头,成为全球新能源汽车市场的主要增长引擎。为了进一步推动新能源汽车的消费,商务部等7部委发布了以旧换新的补贴政策。2025年,以旧换新政策的延续性及其具体开始时间和力度仍存在不确定性,因此,2025年年初可能会面临政策真空期,对新能源汽车市场的需求增速产生一定影响。

在产业链中游,尽管国内刺激政策有望对新能源汽车电池装机产生积极刺激效果,但产业链中上游的电池材料环节库存累积速度过快,将在2025年初带来较大的库存压减压力。尽管市场需求在增长,但是产业链内部的库存问题也需要得到重视和解决。

从供应端来看,前期投资的项目今年持续进入投产高峰期,锂资源的总体供应趋势趋于宽松。海外资源的持续放量以及我国锂原料进口的持续高速增长,都为锂市场的供应提供了有力保障。随着碳酸锂价格的持续低迷,海外企业开始倾向于减产挺价,将对锂市场的供应格局产生一定影响。

责任编辑:任飞

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。

凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。

如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;

凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。

若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。