白族铜器锻造工艺研究

2013年07月23日 11:16 8507次浏览 来源: 中国有色网 分类: 铜器

在我国西南的洱海地区,繁衍生息着一个勤劳勇敢的民族——白族,它有着悠久的历史和灿烂的文化。自唐宋以来,以南诏国、大理国为代表,白族文化就被载入了中华民族文化的史册。金属工艺作为白族文化的重要组成部分,在经历了对汉、藏等民族金属工艺的吸收和创新后,形成了源远流长、兼收并蓄、个性突出、色彩斑斓的白族金属工艺。

两千多年前的春秋战国时期,经过以剑川海门口新石器时代遗址为代表的铜、石器并用期的过渡,云南逐渐进入了光辉灿烂的青铜时代。这时的青铜工艺以滇国铜器最具代表性,出土物品包括农具与手工业用具、生活用具、兵器、乐器、饰物等。青铜时代这一地区铜器的加工方法流传至今的主要有三种:铸塑、压延和锻造。铸塑是指事先做好模子,然后将熔化的金属液倒入使之成为一定形状的工艺;压延是用模子挤压成型的技术;锻造即打制成型的工艺。这三种工艺可以单独使用,也可以结合使用,它们在云南金属工艺品中的典型体现有斑铜、乌铜走银、铜炊具、铜灯具、铜马具、铜乐器、铜铁刀具、铜酒器和铜饰品等。

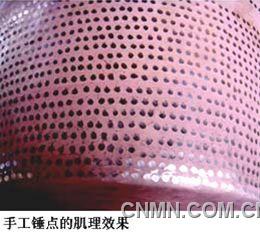

白族的铜器制造以大理鹤庆最为有名。在笔者考察过的秀邑村、新华村,铜器工艺主要采取锻造加工方法。在新华村,工匠多是制作小件的铜器用品,如小铜佛像、铜藏刀等,其加工方法主要采用锤揲与錾刻相结合。其工艺过程是利用铜的延展性,将0.8毫米或更厚的铜板放在已经制作好造型的锌模上锤打、轻錾,形成大概效果,之后垫在铝模上进行细致刻画,完成产品。而在秀邑村,工匠加工的多是藏水缸、酥油茶壶等较大型的立体产品,其加工方法则采用了锻造工艺。

走进秀邑村,听到的不再是“叮当”声,而是沉重有力的“咚咚”声,这是秀邑村工匠们在运用空气锤锻打铜板的声音。解放前,秀邑白族工匠就是用近乎原始的小手锤、小凿子、小桥墩,凭借他们丰富的想象力,手工打制出一件件精美绝妙的铜器。许多工匠长年累月到四川、西藏、青海等省区的少数民族居住区安营,就地加工生产。被评为“云南民间工艺美术大师”的陈泽光就是这样,他8岁开始学手艺,之后跟随父亲到处加工铜器。文化大革命以后,他的手工艺被迫停工,文革后,他又在全国各地进行考察,回来与村里的工匠们共同研究出新的铜器锻造加工方法,即采用文革时期遗留下来的空气锤锻造铜板,而不再完全靠人力。这样不但提高了生产效率,而且还节省了大量劳动力,形成了产业化生产。陈泽光还研制出了各种新型铜器,成功地打入了全国各地藏区市场。 (更多内容请见下页)

铜设计点睛 “100%设计” 上海展回顾 :极致韵味与惊艳创意

责任编辑:田田

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。

凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。

如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;

凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。

若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。