辽宁丹东发现2000多年前战国铜戈

2011年12月16日 14:40 3528次浏览 来源: 华商晨报 分类: 铜器

建水塔时,发现“破铜烂铁”。拿回家里研究,仍是一窍不通。到了专家眼里, 这是无价之宝。

建水塔时发现战国铜戈

日前,宽甸满族自治县文管所的专业人员在县镇周围进行文物遗址复查时,在一户村民家中发现两把古代铜戈。据村民介绍,这两把铜戈是几天前朋友送给他的。朋友说,这两把铜戈是雇用的民工在宽甸镇东边一个村子里建水塔时发现的。

记者见到,这两把铜戈均为青铜材质,周身锈迹斑驳,主体结构大致相似,但在厚薄、铜质、长度、形制上还是表现出明显的区别。其中一把折断的戈,通高11厘米,宽17.6厘米,厚0.4厘米。其造型特点为尖锋似剑,大致呈C形。

另一把完整的铜戈,通高11.5厘米,宽21厘米,厚0.3厘米。其造型特点与现在的农具镰刀有点相似,呈不规则C字形。

丹东市文物考古研究所所长王海告诉记者,折断的戈是在发现时,被干活的民工无意间碰断了。

在普通农民的眼中,这两把铜戈不过是两枚破铜烂铁,然而在考古工作者面前,两把铜戈中却蕴含着丰富的历史信息。

现场还发现古刀币残片

根据两把铜戈的形制、工艺特点,通过对比的方法,专家们认为这两把铜戈均属战国末期北方燕国铸造使用的兵器。铜戈的准确出土地点在宽甸镇欢喜岭村坛山西侧的山坡上。其中折断的戈是在坛山顶部西侧偏南的位置上发现的,完整的戈是在坛山西侧偏北的山脚下发现的,两把铜戈之间相距大约20米。同时,在发现完整戈的周围2米多的范围内,还发现有古刀币的残片。

据史料记载,公元前300年前后,燕国经历过燕昭王改革,国力空前强盛,派大将秦开打败东胡,进军辽东,设置了上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东五郡。丹东属于燕国辽东郡辖地。

公元前222年,秦始皇派大将王贲率秦军大举东进:“拔辽东,掳燕王喜,卒灭燕”,确立了对辽东的统治。

专家分析,在这一历史进程中,燕、秦势力先后进入辽东地区,自然就把一些中原地区流行使用的兵器带到丹东地区。

两把铜戈造型有区别

王海告诉记者,戈是战国时期中原各国军队配备的主要兵器。在丹东地区由于山地较多,不适合大规模的车战、阵战,所发生的战争主要以单兵格斗、小规模攻守的形式为主,用戈的现象非常少见。在丹东地区发现的古戈,基本上都是产自于当时的燕国和秦国。

“折断的铜戈应该是战国中期燕昭王实行变革,国家的综合国力比较强盛时期生产的。所以其在铜质、造型结构等方面表现出的质量特点明显胜于燕国其他时期铸造的铜戈。”王海说,“而完整的铜戈,则是在战国末期,燕国国势已经衰弱的时期铸造的。”

另外,当时一般诸候国在兵器的配发上都没有统一更换制度,而是采用随用随领,随坏随换的方法配备兵器,这样就会造成在一个群体中,出现同类武器质量、形制不同的问题。

在现场调查时,专家们认为古戈的出土地宽甸欢喜岭村坛山,应该是古代一处比较重要的军事活动遗址。

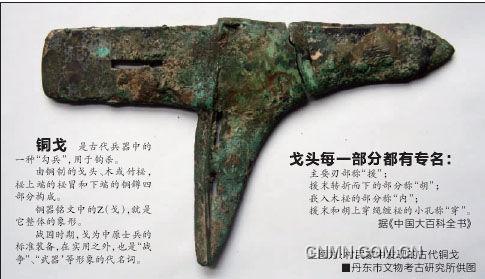

铜戈是古代兵器中的一种“勾兵”,用于钩杀。

由铜制的戈头、木或竹柲,柲上端的柲冒和下端的铜鐏四部分构成。

铜器铭文中的Z(戈),就是它整体的象形。

战国时期,戈为中原士兵的标准装备,在实用之外,也是“战争”、“武器’等形象的代名词。

戈头每一部分都有专名:主要刃部称“援”;援末转折而下的部分称“胡”;嵌入木柲的部分称“内”;援末和胡上穿绳缠柲的小孔称“穿”。

据《中国大百科全书》

责任编辑:田田

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。

凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。

如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;

凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。

若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。