巫山89岁铜匠坚守古镇70载 只盼手艺有传人

2011年11月24日 16:29 4224次浏览 来源: 中国有色网 分类: 铜器

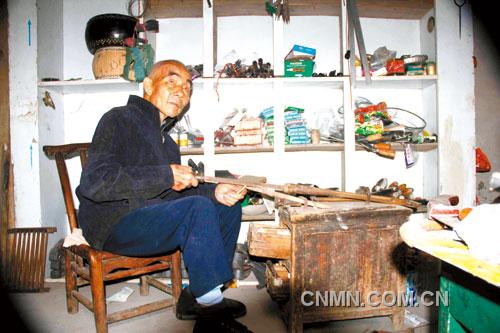

罗在仁正用专用长锉打磨烟袋脑壳。

在有“千年袖珍古城”之称的巫山大昌古镇古朴的街道上,89岁的“罗铜匠”现今不怎么“打铜”了。但老人闲不住,默默坚守着一个小铺面,那里“陈列”着他使用了大半生的锤、钳、锉、风箱等用具,也摆了些铜质的铃铛和盆盆罐罐。哪怕一天到晚一样东西也未必能卖出去,只要偶尔有人走进来看看,老人也一脸的满足。老人说,在古镇上生活了70多年的他至今仍坚守在这里,盼望着能为这门古老的手艺找到传人。

“打铜”生涯超过“一甲子”

“罗铜匠”名叫罗在仁,70多年的“打铜”生涯,让附近的人几乎忘了他的真名。

罗在仁的老家在巫山县福田镇,其父罗端方和二舅龚从进,生前都是下川东一带远近闻名的铜匠。

“我14岁就跟父亲‘跑山’打铜,不仅是附近的几个乡,连巫溪的赵家、野鹿窖、通城、王家河等地都跑遍了。”老人告诉记者,开始时,父亲怕他坏了自己的名声,只让他当帮手。过了几年,父亲觉得儿子的手艺已经能够独挑大梁,于是在17岁那年,经过父亲严格“考核”,罗在仁成了一名正式的铜匠。

18岁时,罗在仁随父亲举家从福田迁往大昌,在古镇东头的谭家岭开了一间铜铺。父亲去世后,罗在仁继续经营铜铺,古朴的铺面、“叮叮当当”的锤声,“呼噜呼噜”的风箱声,成了古镇一道独特的风景,直到2005年大昌古镇整体搬迁。

当地铜具多半出自老人之手

说起打铜,老人一下来了精神,不等记者开口,他便一一道来:手工制作铜具一是“打”,二是“铸”。像酒壶、烟袋这类器件,既可打造也可铸就。老人说,他能用铜打、铸各种各样的器皿和配饰,盆、碗、吊锅、茶壶、锁、饭瓢儿、汤勺、铃铛等等。

老人告诉记者,以前“打铜”的原料除了废旧铜器,主要是不再使用和流通的铜币。“早些年铜钱到处都是,有的大户多得用箩筐装。”在当地,很多家庭至今仍在使用的手工铜质用具,大多出自老人之手。

多年来,老人“打铜”使用的工具主要是原始的砧、锤、钳、锉。“铸铜先要用器具和沙等材料做模子(阴模)。”老人颤巍巍地用双手比划,告诉记者做模时如何用水把沙拌湿,然后用木棍作芯子让其成型,又如何撒上麸炭灰,让器具容易从成型的模子中脱离。

盼望自己的手艺能有人传承

11月13日,记者见到罗在仁时,老人正聚精会神地前后拉动长两尺多、一头握在手里、另一头穿在操作架上铁环里的长锉,锉一个刚铸成的铜质烟袋。

老人告诉记者,上世纪60年代,大昌成立纺织厂,设备运到时,发现少了一批零件。眼见厂子不能按期开工,当地领导火急火燎找到他,拿来图纸请他用铜铸造同样的零件。罗在仁没日没夜干起来,一个星期后,他将100多个大小零件装到机器上。看着转起来的机器,厂长激动得抱住他又哭又笑。

如今,罗在仁的儿孙大多搬到了城里,但老人仍坚守着他的铜匠铺。“打铜不是一天两天能学会的,要当一名好铜匠,有很多讲究,现在很少有人打铜具了,也没人愿意学,这方圆几百里除我之外,再也没有会这门手艺的人了。我只想在我的有生之年找到一个传人,不要让这门古老的手艺失传。”说这话时,老人一脸惆怅。

责任编辑:田田

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。

凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。

如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;

凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。

若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。